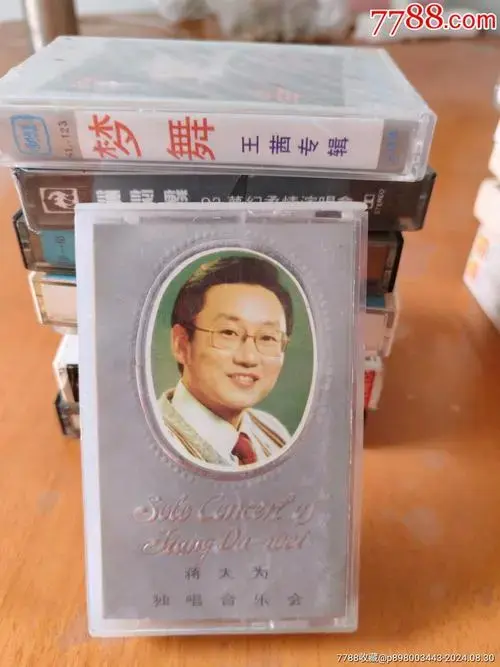

蒋大为携新编经典登台,独唱音乐会一票难求

发布时间:2025-05-12 19:30:04 浏览量:3

## 蒋大为独唱音乐会一票难求:经典何以历久弥新?

"蒋大为独唱音乐会门票三分钟售罄"的消息刷爆了朋友圈。这位76岁的老艺术家,用他标志性的浑厚嗓音再次证明了经典的力量——在流量明星霸屏的时代,一场没有炫目舞美、没有热搜话题的传统声乐音乐会,竟能引发如此热烈的抢票狂潮。这不禁让人思考:在文化消费日益碎片化的今天,为何蒋大为和他的经典老歌依然能够直击人心?

蒋大为的艺术生涯本身就是一部中国声乐发展史。从《牡丹之歌》到《在那桃花盛开的地方》,从《敢问路在何方》到《北国之春》,他的歌声承载着几代中国人的集体记忆。音乐评论家李皖曾说:"蒋大为的嗓音里住着一个时代的回响。"这种回响不是简单的怀旧情绪,而是艺术穿透时间的力量。当舞台上《驼铃》的旋律响起时,台下五十岁的观众会想起青春岁月,三十岁的年轻人则惊叹于传统声乐的纯粹魅力——经典就这样完成了跨代际的情感链接。

值得玩味的是,这场音乐会的宣传极为低调,既没有制造话题的营销手段,也没有借助综艺节目造势。票房的火爆完全依靠口耳相传的力量,这恰恰印证了文化学者所言:"真正的经典不需要喧嚣,它自会找到知音。"在短视频配乐和电子合成音效充斥耳膜的今天,蒋大为未经修饰的真声演唱反而成为稀缺的艺术体验。有乐迷在社交平台留言:"听到蒋老师现场演唱《红星照我去战斗》,突然明白了什么叫'金属般的嗓音',这是任何修音软件都调不出来的质感。"

这场音乐会的选曲也颇具深意。除了保留原汁原味的经典版本,蒋大为还带来了多首重新编曲的老歌。78岁高龄的作曲家吕远特意为《我们的生活充满阳光》创作了交响乐版本,让这首诞生于改革开放初期的作品焕发新的生命力。这种对待经典的态度——既保持内核的纯粹,又赋予时代的新意,或许正是传统文化在当代存续的典范。正如蒋大为在采访中所说:"老歌不是博物馆里的展品,它应该活在当下人的情感里。"

反观当下乐坛,数字音乐平台的年度报告显示,华语流行歌曲的平均"寿命"已缩短至15天。在这种速生速朽的文化生态中,蒋大为音乐会的现象级热度犹如一面镜子,照见了当代观众对真正艺术价值的渴望。年轻观众小陈的观后感颇具代表性:"原本是陪父母来看演出,没想到自己被彻底震撼了。没有假唱,没有对口型,76岁的艺术家连唱18首歌,这种专业精神让人肃然起敬。"

从更深层看,蒋大为引发的文化现象折射出社会审美趣味的微妙转变。当"国潮"兴起、传统戏曲焕发新生、博物馆参观人数创新高时,我们或许正在见证一个文化自信时代的到来。在这个转型期,人们开始重新发现那些经受住时间检验的艺术价值。中央音乐学院教授周海宏指出:"审美教育存在'滞后效应',当快餐式文化消费达到饱和点后,大众会自发追寻更具深度的艺术体验。"

蒋大为音乐会一票难求的背后,是经典艺术与当代观众的双向奔赴。这提醒文化创作者:在这个注意力经济时代,真正的艺术价值永远不会过时。当我们谈论文化传承时,不应将其视为对过去的简单复制,而应像蒋大为对待他的经典曲目那样——保持敬畏之心,同时赋予时代的新表达。毕竟,能穿越时间的声音,终将在每个时代找到它的知音。