从《乔家大院》到《白鹿原》,赵季平作品音乐会全景呈现

发布时间:2025-05-13 17:10:00 浏览量:58

## 音符里的中国魂:赵季平如何用旋律雕刻民族的心灵史诗

当《乔家大院》中那段苍凉悲壮的唢呐声响起,当《白鹿原》里厚重深沉的大提琴旋律缓缓流淌,无数中国观众的心弦总会被不自觉地拨动。赵季平的音乐作品之所以能够穿透时光,直抵人心,正是因为他将五千年中华文明的魂魄注入了每一个音符之中。这位音乐大师用旋律构筑的不仅是一部部影视配乐,更是一部用声音书写的民族心灵史诗。

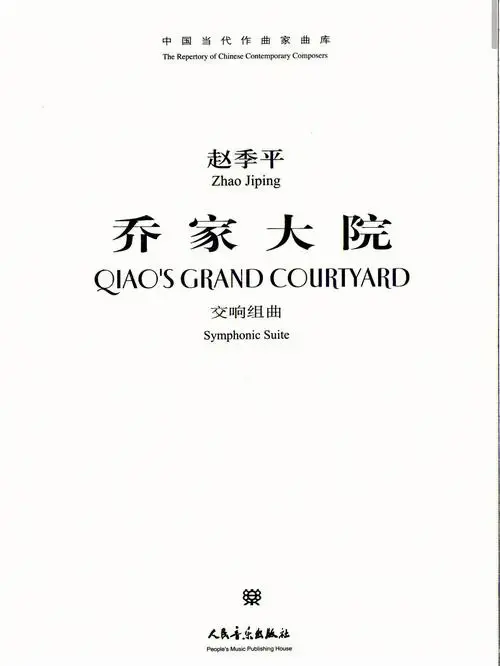

赵季平的音乐语言深深扎根于中国传统音乐的沃土。《乔家大院》中,他将晋商文化的精髓转化为音符——高亢的山西梆子、哀婉的二人台、激昂的晋剧唱腔,经过现代交响乐的重新演绎,既保留了民间艺术的质朴本色,又赋予其宏大的史诗气质。在《白鹿原》的创作中,他大胆运用陕西老腔的原始力量,将黄土高原的粗粝与厚重转化为音乐语言的肌理。这种对民间音乐元素的创造性转化,使他的作品既具有鲜明的民族标识,又能超越地域限制,引发广泛共鸣。

赵季平的音乐叙事具有惊人的视觉转化能力。在《大红灯笼高高挂》的配乐中,他用京韵大鼓的节奏模拟封建大院里压抑的脚步声,用琵琶的轮指表现女性被束缚的心灵震颤。《白鹿原》中那段著名的"祭祖"音乐,通过编钟、古琴与管弦乐的交织,构建出一幅声波绘就的关中民俗画卷。这种将视觉意象转化为听觉艺术的非凡能力,使他的音乐不仅是影像的陪衬,更成为独立的叙事主体,甚至能够超越画面本身,直达故事的精神内核。

赵季平的音乐创作折射出中国现代化进程中的文化自觉。在全球化浪潮冲击下,他坚持从民族音乐传统中寻找现代性表达的路径。《乔家大院》音乐中,传统晋胡与现代交响乐的对话,恰如晋商精神与现代商业文明的碰撞;《孔子》配乐里,古琴与管弦乐队的融合,象征着传统文化在当代的重生。这种文化自觉不是简单的复古,而是通过音乐语言的创新,构建起传统与现代的对话桥梁,为当代中国音乐树立了文化自信的典范。

在跨文化传播的语境下,赵季平的音乐成为了世界了解中国的一扇窗口。他的作品虽根植于中国传统,却运用了国际通行的音乐语法,使西方听众能够跨越文化障碍,感受到中国故事的情感温度。《霸王别姬》中那段凄美的小提琴独奏,让全球观众读懂了程蝶衣的悲剧命运;《活着》里简单的二胡旋律,道尽了中国人面对苦难的生命韧性。这种既民族又世界的音乐表达,展现了中国文化"和而不同"的包容智慧。

赵季平的音乐会不是简单的作品回顾,而是一场穿越时空的文化仪式。从《乔家大院》到《白鹿原》,这些音符记录的不只是个人创作历程,更是一个民族在现代化进程中的精神轨迹。当这些旋律再次响起时,它们唤醒的是中国人共同的文化记忆,是流淌在我们血脉中的审美基因。在这个意义上,聆听赵季平的音乐,就是参与一场民族心灵的集体仪式,在声音的河流中找寻我们共同的精神原乡。

赵季平用四十余年的创作实践证明:真正伟大的音乐既是民族的,也是世界的;既是传统的,也是现代的。他的作品全景展现了中华美学精神在当代的创造性转化,为全球化时代的中国艺术树立了标杆。这些流淌着中国血液的音符,将继续在世界艺术的星空中闪耀,讲述着永恒的中国故事。