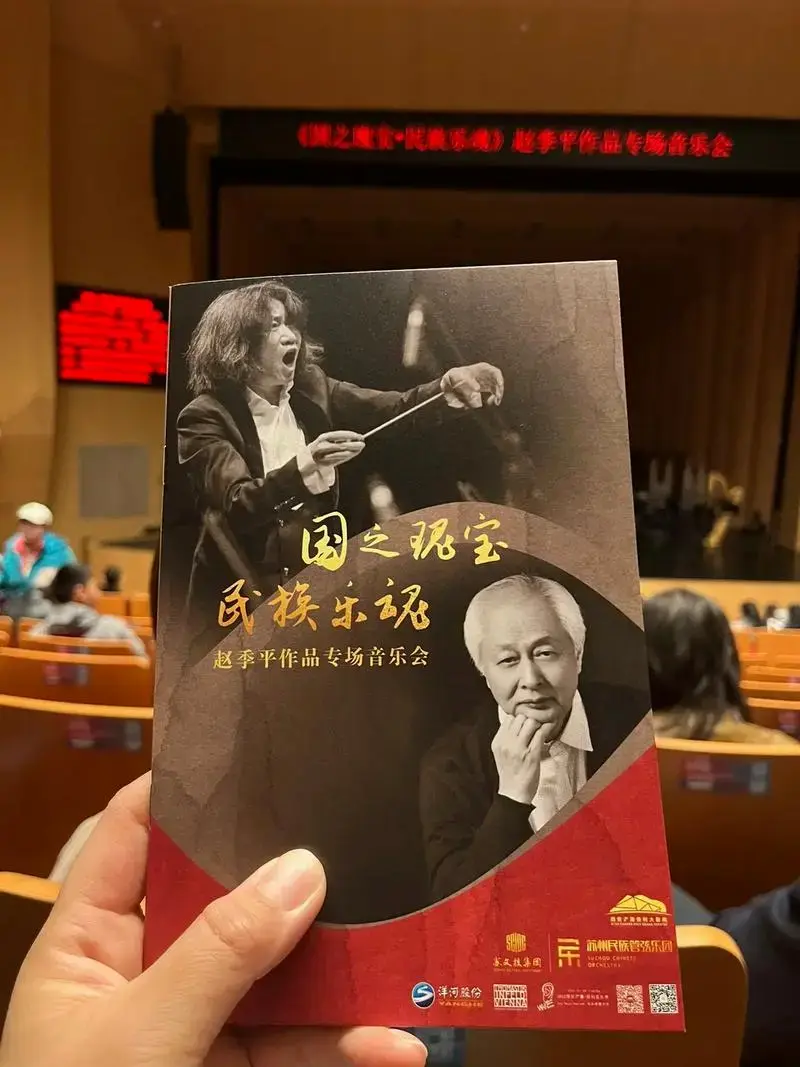

赵季平经典作品音乐会震撼上演,国乐大师再掀民乐热潮

发布时间:2025-05-13 17:50:01 浏览量:2

## 当《好汉歌》前奏响起,全场沸腾了:赵季平用音符写就的中华魂

"大河向东流啊,天上的星星参北斗啊——"当这熟悉的旋律在国家大剧院音乐厅响起,全场观众不约而同地打起节拍,有人甚至情不自禁地跟着哼唱起来。这是近日"赵季平经典作品音乐会"上最动人的一幕。82岁高龄的赵季平亲自执棒,带领国家交响乐团为观众奉献了一场震撼人心的音乐盛宴。音乐会结束后,社交媒体上"赵季平音乐会""国乐大师"等话题持续发酵,这位用半个多世纪耕耘中国民族音乐的大师,再次用他的音符唤醒了国人血脉中的文化记忆。

赵季平的音乐之所以能够跨越代际引发共鸣,在于他创造了一种独特的"音乐方言"。这种方言既不是简单的民乐翻版,也不是对西方音乐的模仿,而是将陕西老腔的粗犷、江南丝竹的婉转、北方鼓乐的豪迈与现代交响乐的丰富表现力完美融合。《霸王别姬》中那段如泣如诉的京胡协奏,《红高粱》里那些喷薄而出的唢呐呐喊,《大话西游》中空灵悠远的主题旋律,无不是这种"音乐方言"的完美呈现。赵季平曾说过:"民族音乐就像黄土高原上的野花,看起来不起眼,但生命力极强。"他用自己的创作证明了,这些"野花"经过精心培育,完全可以绽放出令世界惊叹的艺术之花。

在流量至上的数字时代,赵季平的音乐会能够引发如此广泛的反响,恰恰印证了高质量文艺作品永不褪色的价值。音乐会上,从白发苍苍的老者到年轻的"Z世代",都能在《乔家大院》交响组曲中找到情感共鸣;当《丝绸之路幻想曲》的异域风情响起时,现场观众仿佛被带到了千年前的驼铃古道。这种跨越年龄、职业、教育背景的广泛共鸣,正是经典作品的魅力所在。相比之下,那些靠算法推送、刻意迎合的"快餐式音乐",往往如过眼云烟,难以在人们心中留下深刻印记。

赵季平音乐创作最珍贵的品质,在于他始终保持着"文化守夜人"的自觉。在全球化浪潮中,他坚持从《诗经》《楚辞》等传统文化中汲取养分;在商业大潮冲击下,他依然保持对艺术本真的坚守。为创作《水浒传》音乐,他专门研读原著数十遍;为捕捉《白鹿原》的神韵,他多次深入关中农村采风。这种近乎苛刻的创作态度,使他的作品既有传统的厚重感,又具备现代的感染力。正如他所说:"作曲家要像酿酒师一样,把生活的酸甜苦辣都酿进音乐里。"

音乐会的成功不仅是一场视听盛宴,更是中国文化自信的一次生动展示。当西方观众为《大红灯笼高高挂》的电影配乐倾倒,当海外乐团争相演奏他的交响作品,赵季平用事实证明:植根于民族土壤的艺术创作同样可以获得世界性的认可。在建设文化强国的今天,我们需要更多像赵季平这样的艺术家,用现代语汇讲述中国故事,让世界通过音乐这扇窗口,看到中华文化的独特魅力。

散场时,许多观众仍沉浸在音乐带来的震撼中。一位年轻观众的话颇具代表性:"原来我们自己的音乐可以这么美,这么有力量!"这或许就是赵季平音乐会最重要的意义——它唤醒了深藏在每个中国人心中的文化认同。当越来越多的艺术家像赵季平那样,既扎根传统又面向未来,中国音乐必将迎来更加绚烂的春天,为世界乐坛贡献更多独具东方神韵的经典之作。