《粉丝来信》中文版口碑逆袭,治愈系音乐剧成年度黑马!

发布时间:2025-05-05 17:10:01 浏览量:3

## 当《粉丝来信》中文版成为现象级爆款:我们究竟在为什么而感动?

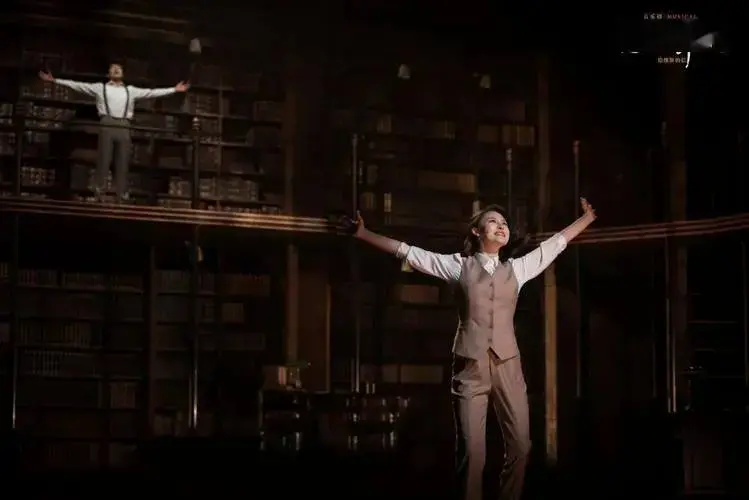

"治愈系音乐剧"的标签下,《粉丝来信》中文版正在创造一个小剧场奇迹。从最初的不被看好到如今场场爆满、一票难求,这部改编自韩国原创音乐剧的作品,完成了令人惊叹的口碑逆袭。当社交媒体上充斥着"看哭了三次"、"后劲太大"的观众反馈,我们不禁要问:在这个信息爆炸却情感匮乏的时代,一部音乐剧为何能如此精准地击中当代都市人的心灵软肋?

《粉丝来信》讲述了一个关于文学、爱情与救赎的故事。民国时期的上海,年轻编辑金海鸣与神秘作家夏光的书信往来,编织出一段扑朔迷离的情感纠葛。中文版制作团队对原版进行了令人称道的本土化改造——不是简单地将台词翻译成中文,而是将故事背景巧妙移植到中国现代文学蓬勃发展的1930年代,保留了原作精神内核的同时,赋予了它独特的中国气质。剧中那首《无人知晓》成为现象级传播的"泪点燃曲",恰恰因为它唱出了现代人最隐秘的孤独:"我在这里,却无人知晓真实的我自己"。

当代年轻人正在经历一场集体性的"情感饥渴"。表面上看,我们生活在前所未有的社交便利时代,微信好友数以百计,朋友圈点赞络绎不绝。但深夜打开手机,却找不到一个可以倾诉真实想法的人。《粉丝来信》中那些炽热而真诚的书信往来,恰恰反衬出现代人沟通方式的贫瘠——我们发无数条微信,却很少"交心";我们熟练使用各种表情包,却失去了表达真实情感的能力。剧中人物通过文字建立起的深刻连接,让习惯了碎片化社交的观众产生了一种近乎怀念的共鸣。

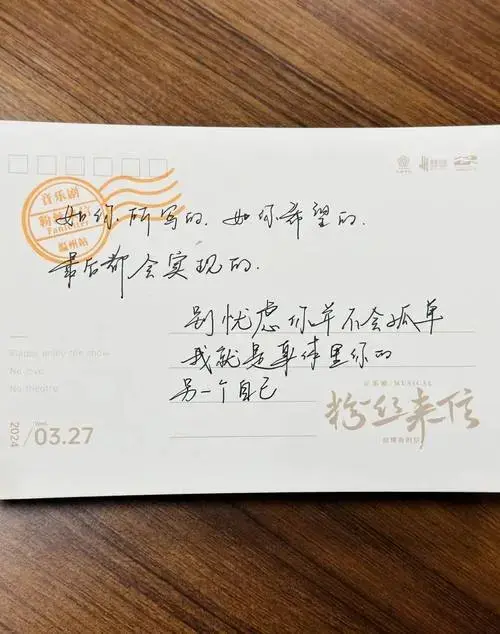

《粉丝来信》的魔力在于它构建了一个"情感乌托邦"。在两个小时里,观众得以暂时逃离算法控制的现实世界,进入一个仍然相信文字力量、仍然追求纯粹情感的空间。当男主角在舞台上拆读信件,整个剧场鸦雀无声——这种集体沉浸的体验本身就成为治愈过程。制作人董方思在采访中提到:"我们刻意保留了书信的实体感,演员真的在舞台上写信、折信、读信,这种'慢交流'的仪式感是数字时代稀缺的珍贵体验。"

值得注意的是,《粉丝来信》的成功绝非偶然。近年来从《摇滚红与黑》到《面试》,小剧场音乐剧正在形成独特的文化现象。这些作品共同特点是:制作精良但不浮夸,故事简单却直指人心,票价亲民而体验感强。它们填补了大众文化消费的一个空白——既不是高高在上的阳春白雪,也不是一味迎合的速食娱乐,而是真正尊重观众情感需求的艺术表达。制作团队七幕人生的运营策略值得玩味:通过会员制培养忠实观众,利用社交媒体制造话题但不过度营销,保持剧作艺术性的同时注重观剧仪式感——这些举措共同构建了一个良性发展的文化生态。

《粉丝来信》的口碑逆袭给我们一个重要启示:在这个看似物质丰盛实则精神贫瘠的时代,人们渴望的不仅是娱乐消遣,更是能够照见自己内心的文化镜像。当男主角最后唱出"文字是我们活过的证据",台下那么多年轻观众的泪水,或许正是在为那些未被表达、未被倾听的自我而流。这部音乐剧的黑马之路证明了一个朴素的真理:真正打动人心的永远是对人类共同情感的诚实探索,而非技术层面的炫目堆砌。

在剧场灯光亮起的瞬间,当观众们红着眼眶却带着微笑鼓掌时,《粉丝来信》已经完成了它最珍贵的使命——它让我们相信,在这个世界上,仍然有人愿意并且能够理解你最深处的情感。这种信念本身,或许就是最好的治愈。