音乐剧《长安三万里》国风美学刷屏,观众排队打卡

发布时间:2025-05-06 09:30:01 浏览量:1

# 《长安三万里》国风美学刷屏:当传统文化遇见现代舞台的惊艳碰撞

## 现象级刷屏背后的文化密码

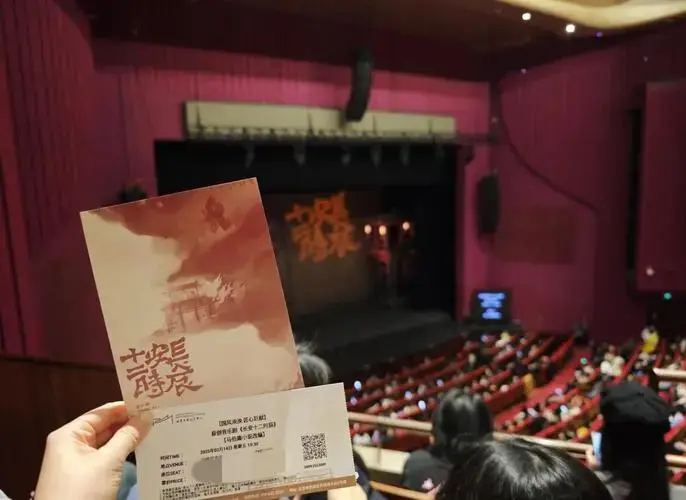

打开朋友圈,满屏尽是《长安三万里》的剧照;走进剧院,排队打卡的观众蜿蜒数百米;社交媒体上,关于剧中某段舞蹈的模仿视频播放量突破千万——这部音乐剧为何能掀起如此狂潮?

《长安三万里》的成功绝非偶然,它精准捕捉了当代年轻人对传统文化的"新渴求"。在快节奏的现代生活中,人们反而开始怀念那些被遗忘的优雅与诗意。剧中,李白"仰天大笑出门去"的豪迈、杜甫"国破山河在"的沉郁、王维"空山新雨后"的禅意,通过现代舞台语言的转化,让千年诗句焕发出全新的生命力。

## 视觉革命:当国风美学遇见当代舞台

走进剧场的那一刻,观众便踏入了一场视觉盛宴。舞台设计师大胆采用"留白"这一中国传统美学理念,用极简的布景创造出无限想象空间。一幅巨型山水画卷从舞台顶部垂落,随着剧情推进缓缓展开,唐朝的壮丽山河尽收眼底。

服装设计更是令人叹为观止。研究团队查阅了大量唐代壁画、陶俑和文献资料,将传统服饰元素与现代舞台需求完美融合。杨贵妃的霓裳羽衣采用现代材质重现,在灯光下流转着梦幻般的光泽,每一次转身都引发观众席的低声惊叹。

最令人称奇的是多媒体技术的应用。当李白吟诵《将进酒》时,舞台背景突然"活"了起来——诗句化作金色字符在空中飞舞,黄河之水从"天上来"的意境通过3D投影技术具象呈现,观众仿佛置身于诗人笔下的奇幻世界。

## 音乐魔法:古韵新声的完美融合

"听那首《长安月》时,我竟然不自觉地流泪了。"一位观众在社交媒体上这样写道。《长安三万里》的音乐创作团队做了一件了不起的事:他们让现代耳朵听懂了古代心声。

主题曲采用古琴与电子乐的神奇组合,古琴演奏家与DJ同台献艺,千年音色与现代节奏碰撞出令人心颤的和声。剧中,李白醉酒的场景配以即兴的爵士乐段,完美诠释了"诗仙"放达不羁的精神世界;而杜甫忧国忧民的段落则用大提琴低沉的声音铺陈,听得人肝肠寸断。

特别值得一提的是剧中诗词吟唱部分。创作团队深入研究唐代音韵学,参考敦煌古谱,以现代人能够接受的方式重现了诗词吟诵的原始韵味。当"床前明月光"的旋律响起时,许多观众惊讶地发现,自己竟然能跟着哼唱这首千年古诗。

## 为什么年轻人爱上去剧院"打卡"?

在数字化娱乐充斥的今天,《长安三万里》却让年轻人重新走进了剧场。这背后反映的是Z世代对"真实体验"的渴望。在剧院里,演员的每一次呼吸、音乐的每一丝颤动都是不可复制的瞬间,这种"在场感"是屏幕无法替代的。

社交媒体上的打卡现象更值得玩味。观众们争相在剧院标志性布景前拍照,分享带有#长安三万里#话题的观剧感受,这实际上是一种文化身份的宣示——"我看懂了,我参与了,我属于这个文化圈层"。制作方巧妙设计的"网红拍照点"和互动体验区,进一步催化了这种分享行为。

## 文化自信的时代回响

《长安三万里》的走红绝非孤例。近年来,《只此青绿》《永不消逝的电波》等作品同样引发观剧热潮。这标志着中国文化消费正在经历一场深刻变革:从追逐西方文化到重拾本土美学,从被动接受到主动创造。

制作人接受采访时说:"我们不想做博物馆式的展览,而是要让传统文化与当代观众产生情感共鸣。"正是这种创作理念,让《长安三万里》超越了普通演出,成为一场文化事件。当年轻观众为李白的故事落泪,为杜甫的命运揪心时,他们实际上是在与自己的文化基因重逢。

## 你准备好加入这场文化盛宴了吗?

《长安三万里》的成功给我们一个重要启示:传统文化不是沉重的包袱,而是可以轻盈起舞的翅膀。当千年前的诗词与现代艺术相遇,当传统美学遇上当代表达,爆发出的能量足以震撼每个人的心灵。

如果你还没看过这部音乐剧,不妨关注下一轮巡演信息;如果已经看过,何不再刷一次,或许会有新的发现?在评论区分享你与传统文化的故事,或者你对国风美学的理解,点赞最高的五位读者将获得《长安三万里》官方周边一份!

这场跨越千年的美学对话仍在继续,而每一位观众都是这场对话的参与者。当大幕拉开,灯光亮起,你准备好接受这场来自盛唐的邀请了吗?