《一票难求!音乐剧〈猫〉中国场次开售即秒罄》

发布时间:2025-05-08 18:30:01 浏览量:3

## 《一票难求!音乐剧〈猫〉中国场次开售即秒罄》背后:一场集体焦虑的狂欢

"三台设备同时抢票,结果还是没抢到!"在北京某互联网公司工作的林小姐盯着手机屏幕上"已售罄"的提示,忍不住在朋友圈发出哀叹。这已是她第三次抢购音乐剧《猫》中国巡演门票失败。7月15日上午10点,《猫》新一轮场次开票,价值880-1680元不等的门票在30秒内被抢购一空,票务平台服务器一度崩溃。这已不是《猫》第一次在中国引发抢票狂潮——自2018年首次来华巡演以来,这部百老汇经典音乐剧每次开票都会上演"秒罄"戏码,二手市场票价甚至被炒至原价的3-5倍。

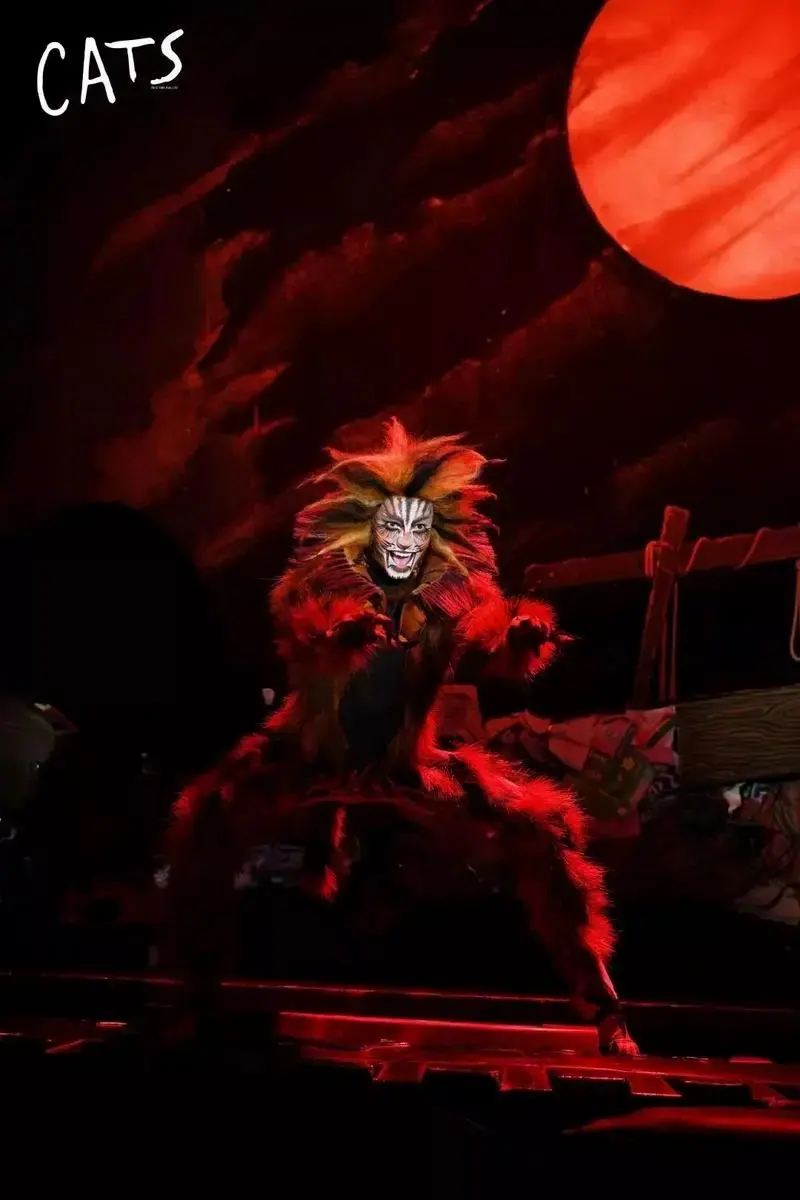

![音乐剧《猫》 中国巡演剧照放送[惊叹]](https://img.danlansky.cn/ai/c11def/18/3431114618.webp)

《猫》的抢票现象绝非孤例。近年来,从《歌剧魅影》《悲惨世界》到《汉密尔顿》,国际顶级音乐剧在中国市场的每一次亮相几乎都会引发类似的抢购热潮。这种文化消费现象背后,折射出的是一代中国城市中产的文化身份焦虑与社交资本饥渴——我们抢的早已不是一张剧场入场券,而是一个在朋友圈晒定位的资格,一个在文化鄙视链中向上攀爬的支点,一个证明自己属于"有品位阶层"的认证标签。

在符号消费理论家鲍德里亚看来,现代人的消费行为早已超越了对物品使用价值的追求,演变为对符号价值的竞逐。音乐剧《猫》在中国市场的火爆,完美诠释了这一理论——对许多抢票者而言,观看《猫》的体验价值远不如在社交媒体展示"我在看《猫》"的符号价值重要。上海社科院2022年《都市文化消费报告》显示,观看国际顶级音乐剧的观众中,有68%会在社交平台发布相关内容,这一比例远高于其他文化消费形式。在北京国贸工作的金融分析师王先生坦言:"其实我对音乐剧了解不多,但部门里好几个同事都去了,朋友圈里也都在刷,感觉不去就落伍了。"

这种文化消费的跟风现象,暴露出中国新兴中产阶层深刻的文化不自信。他们急于通过消费国际高端文化产品来构建自己的文化身份,却常常陷入"为看而看"的异化状态。广州大剧院市场部负责人李颖观察到:"《猫》的观众中有相当比例是第一次接触音乐剧,他们可能连'Memory'之外的唱段都不熟悉,但这不妨碍他们为抢票定好闹钟。"这种对文化符号的饥渴消费,本质上是一种文化话语权的争夺——通过占有稀缺文化资源,在社交场域中获得暂时的优越感。

更值得玩味的是,《猫》在中国的火爆程度远超其在欧美本土市场。这部诞生于1981年的音乐剧,在百老汇和西区早已是常规轮演剧目,上座率维持在70%-80%的合理区间。而在中国,它却被捧上了"一生必看"的神坛。这种反差恰恰揭示了中国文化消费市场的畸形——我们缺乏成熟的文化评价体系和多元的审美教育,导致大众将有限的国际文化产品过度神圣化。中央戏剧学院教授周黎明指出:"当文化选择足够丰富时,观众会自然分流;而我们的问题在于优质供给严重不足,导致少数引进剧目被过度追捧。"

抢票大战中的技术异化同样令人深思。为了应对秒杀,观众不得不升级设备、购买外挂软件、动员亲友团,将本应愉悦的文化消费变成了一场技术军备竞赛。更荒诞的是,真正的戏剧爱好者往往败给黄牛和技术党——北京某高校音乐剧社团的二十余名成员集体抢票,最终只有两人成功。这种异化现象催生了一条灰色产业链:代抢服务收费高达票面价的30%,二手平台溢价转售屡禁不止,甚至出现了"拍照打卡"的旁门业务——花200元就能在剧场门口摆拍发朋友圈。

面对这种集体狂欢,或许我们需要重拾文化消费的本真意义。戏剧评论人陶子建议:"与其盲目跟风抢票,不如先通过官方录影带、原声专辑了解作品。真正的艺术欣赏不应该从抢票开始,到朋友圈结束。"值得欣慰的是,已有部分观众开始觉醒——在《猫》的观众群中,出现了自发组织的"科普小分队",在演出前为新观众讲解剧情和艺术特点;也有剧院尝试推出"先学习后购票"的会员计划,通过审美教育引导理性消费。

当《猫》的主题曲"Memory"在剧场响起时,我们或许应该思考:在这股抢票狂潮中,有多少人真正听懂了歌词里"触摸往昔"的深意?文化消费不该沦为社交货币的印刷厂,而应是滋养心灵的甘泉。下一次国际大戏来华时,也许我们可以先问问自己:我究竟是为艺术而来,还是为朋友圈的点赞而来?答案的不同,将决定我们手中那张门票的真正价值。