《阿诗玛》音乐剧重磅回归!沉浸式体验彝族文化

发布时间:2025-05-12 10:40:04 浏览量:2

## 当《阿诗玛》的歌声再次响起:一场跨越时空的彝族文化朝圣

"阿诗玛!阿诗玛!"当这熟悉的呼唤再次在剧场中回荡,无数观众的眼角悄然湿润。音乐剧《阿诗玛》的重磅回归,不仅是一场艺术盛宴的再现,更是一次彝族文化穿越时空的深情告白。这部承载着民族记忆的经典之作,以全新的沉浸式体验,邀请现代观众走进那个关于爱情、勇气与信仰的永恒传说。

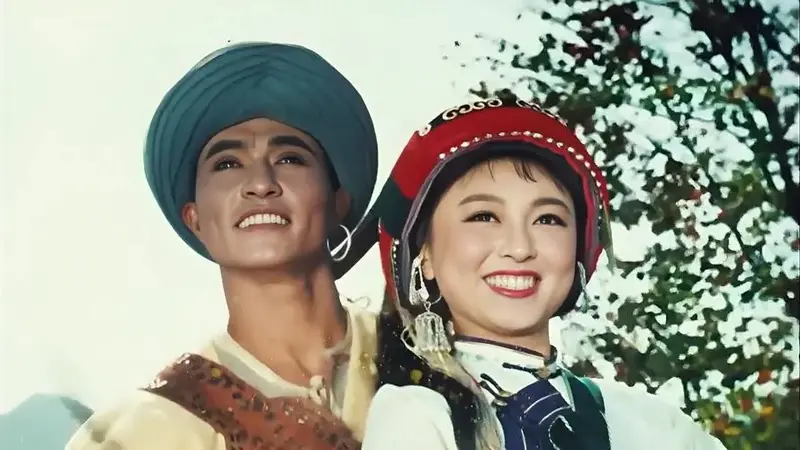

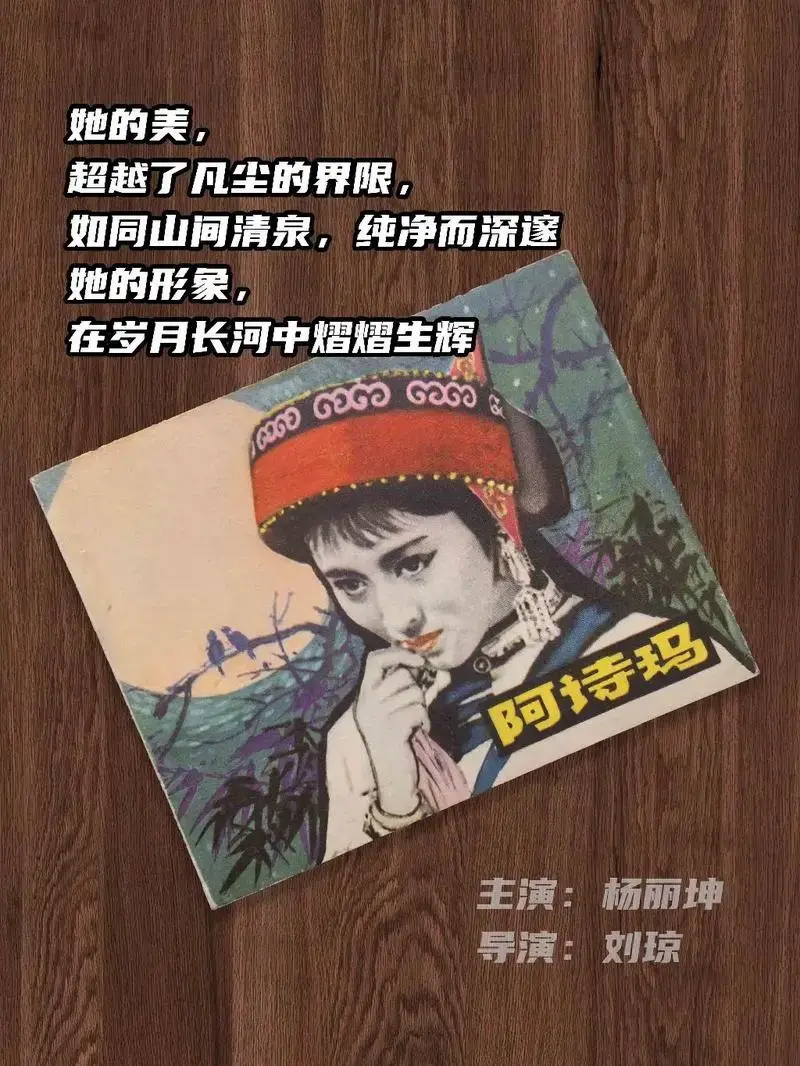

《阿诗玛》的故事源自云南彝族撒尼人的口传叙事长诗,讲述美丽善良的彝族姑娘阿诗玛与勇敢青年阿黑之间纯洁坚贞的爱情故事。这个流传六百余年的民间传说,在1950年代被整理成书面文字后,迅速成为中华民族共同的文化瑰宝。而音乐剧形式的《阿诗玛》,则让这一古老传说通过现代舞台艺术获得了新生。此次重磅回归的版本,创新性地采用360度环绕式舞台设计,观众不再是被动的观看者,而是成为了石林秘境中的一员,与阿诗玛一同欢笑、流泪、抗争。当彝族的月琴声在场馆中流淌,当演员们身着传统服饰从观众席间穿过,文化的距离被彻底消弭,每个人都成为了这个美丽传说的一部分。

沉浸式体验的核心,在于对彝族文化的深度挖掘与真实再现。制作团队深入云南石林彝族村寨,采集原生态音乐素材,学习传统舞蹈语汇,甚至将彝族毕摩祭祀仪式中的元素艺术化地融入剧情。舞台上呈现的不仅是故事,更是一个活态的彝族文化博物馆——从服饰上的刺绣纹样到建筑中的图腾符号,从婚俗礼仪到农耕场景,每一处细节都经过严谨考证。观众在感受戏剧冲突的同时,也在无意中完成了一次彝族文化认知的升级。

音乐是这次文化朝圣之旅的灵魂载体。新版《阿诗玛》在原作基础上,创新融合了彝族山歌调式与现代音乐剧创作技法。主题曲《不变的誓言》保留了彝族民歌特有的五声音阶和甩腔技巧,同时配以交响乐编曲,产生了跨越时空的共鸣效果。特别值得关注的是剧中多处运用的彝族"海菜腔",这种被列入国家级非物质文化遗产的独特唱法,以其真假声迅速交替的技巧,生动表现了阿诗玛内心情感的跌宕起伏。当这些源自大地的声音在剧场中回响,观众收获的不仅是听觉享受,更是一种文化DNA的唤醒。

此次回归演出的另一大亮点,是数字技术与传统叙事的完美融合。通过全息投影技术,舞台上的石林景观会随剧情发展而变幻形态;当阿诗玛被卷入洪水时,整个剧场将通过4D效果让观众感受到水雾拂面和大地震颤。这些技术手段绝非噱头,而是为了强化文化传递的感染力——当阿黑为寻找阿诗玛穿越重重险境时,环绕式的光影效果让观众仿佛亲历那段充满彝族神话色彩的冒险旅程。制作团队深谙,唯有先打动感官,才能触动心灵;唯有先让人"在场",文化才能真正入心。

《阿诗玛》之所以能引发跨世代观众的共鸣,正因为它在传统与现代间架起了理解的桥梁。年轻观众可能从未听说过这个彝族传说,但当他们看到阿诗玛为爱情反抗强权、为守护家园不惜牺牲时,那种对自由与尊严的渴望,与当代年轻人的价值追求产生了强烈共振。而剧中表现的彝族人与自然和谐共处的智慧,对现代社会的可持续发展理念也有着深刻启示。这种跨越时空的精神对话,正是传统文化创造性转化的典范。

在全球化浪潮冲击文化多样性的今天,《阿诗玛》的回归具有特殊意义。它提醒我们,真正的文化自信不是固步自封,而是让传统在当代语境中焕发新生。当观众离场时带走的不仅是一个凄美爱情故事的记忆,更有对彝族这个古老民族的认知与尊重。演出结束后,许多观众会不自觉地哼唱剧中的彝族旋律,或上网搜索更多关于撒尼人文化的资料——这正是文化传播最理想的效果。

"日灭我不灭,云散我不散,我的灵魂永不散,我的声音永不灭。"阿诗玛化身为回音的结局,恰似彝族文化在当代社会的存在状态——它可能不再是日常生活的全部,但通过艺术形式的创新表达,其精神内核获得了永恒的生命力。《阿诗玛》音乐剧的重磅回归,实质上是一场精心策划的文化寻根之旅,邀请每个观众在90分钟的演出中,完成一次对中华民族多元文化的朝圣与致敬。当大幕落下,留在心间的不仅是艺术的美感,更有一份对文化根脉的珍视与守护。